Unsere moderne Lebensweise wird durch Lithium-Ionen-Batterien angetrieben: Im Handy, Tablet oder Laptop liefern sie uns jederzeit mobile Energie. Doch wenn es darum geht, grössere Energiemengen zu speichern, etwa um Stromüberschüsse aus erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Wind aufzufangen oder um Elektroautos anzutreiben, werden sie rasch zu gross, zu schwer und zu teuer. Kein Wunder: Obschon die aufladbaren Energielieferanten in unserer hochtechnologischen Welt so wichtig sind, hat sich an deren Bauweise seit mehr als 100 Jahren kaum etwas verändert. Als «Low-tech devices» bezeichnet sie denn auch Ullrich Steiner, Professor für Soft-Matter-Physik am Adolphe-Merkle-Institut in Freiburg. Er arbeitet mit seiner Forschungsgruppe daran, die Batterien weiterzuentwickeln, im Speziellen die Elektroden der Batterien. Nun hat er mit seinem Forschungsteam einen Weg gefunden, die Elektroden mit Nanoporen auszustatten, welche die Batterien deutlich effizienter machen.

Batterien aufgepeppt mit Nanotechnologie

Für eine umweltschonende Mobilität werden Batterien für das Speichern von Strom aus erneuerbaren Quellen immer wichtiger. Doch ihre Effizienz ist aufgrund ihrer Bauweise limitiert. Nun haben Physiker des Adolphe-Merkle-Instituts in Freiburg Elektroden für Batterien entwickelt, die dank neuartiger Nanostrukturen effizienter sind: Die damit getesteten Stromspeicher haben eine deutlich höhere Kapazität und lassen sich schneller aufladen.

Auf einen Blick

- Gängige Lithium-Ionen-Batterien sind für manche Anwendungen noch zu ineffizient. Und für viele Einsatzgebiete auch zu gross und zu schwer.

- Nun haben Freiburger Physiker gleich zwei neue Herstellungsmethoden für Batterieelektroden entwickelt. Oberflächen mit Nanoporen machen die Batterien leistungsfähiger.

- Die Methoden sind erst im Labor erprobt, eignen sich aber prinzipiell für die industrielle Massenproduktion und könnten in bestehende Verfahren eingefügt werden.

Wie gut sich Ionen an Elektroden anschmiegen

Bei den heutigen Batterien besteht die Kathode meist aus einem Lithium-Metalloxid, die Anode aus einem Lithium-Graphit. Strom fliesst, weil Lithium-Ionen zwischen den beiden Elektroden hin und her wandern. Der industrielle Herstellungsprozess der Elektroden ist recht simpel: Die Materialien werden üblicherweise zu einer Paste zermahlen, die dann gewalzt wird. Die Herstellung verleiht dem Material eine grob poröse Oberfläche. Diese bewirkt, dass sich die Lithium-Ionen gut zwischen den Elektroden bewegen können und mehr Ionen zu den Elektrodenoberflächen gelangen, um sich ihnen einzulagern. Je besser das klappt, desto leistungsfähiger und schneller aufladbar wird die Batterie.

Diese Einlagerung der Ionen in die Elektroden lässt sich aber noch deutlich verbessern, wie Steiner und sein Team gezeigt haben. Sie haben zwei verschiedene Methoden entwickelt, mit welchen sie die Elektrodenoberflächen viel gezielter mit Poren versehen können. Einerseits mit etwas grösseren Poren, welche die Diffusion der Ionen erlaubt, andererseits mit solchen, die auf die Grösse von Li-Ionen angepasst sind – also nur wenige Nanometer messen. Durch diese Nanoporen sollen sich die Ionen besser in die Elektroden einlagern können, so die Idee.

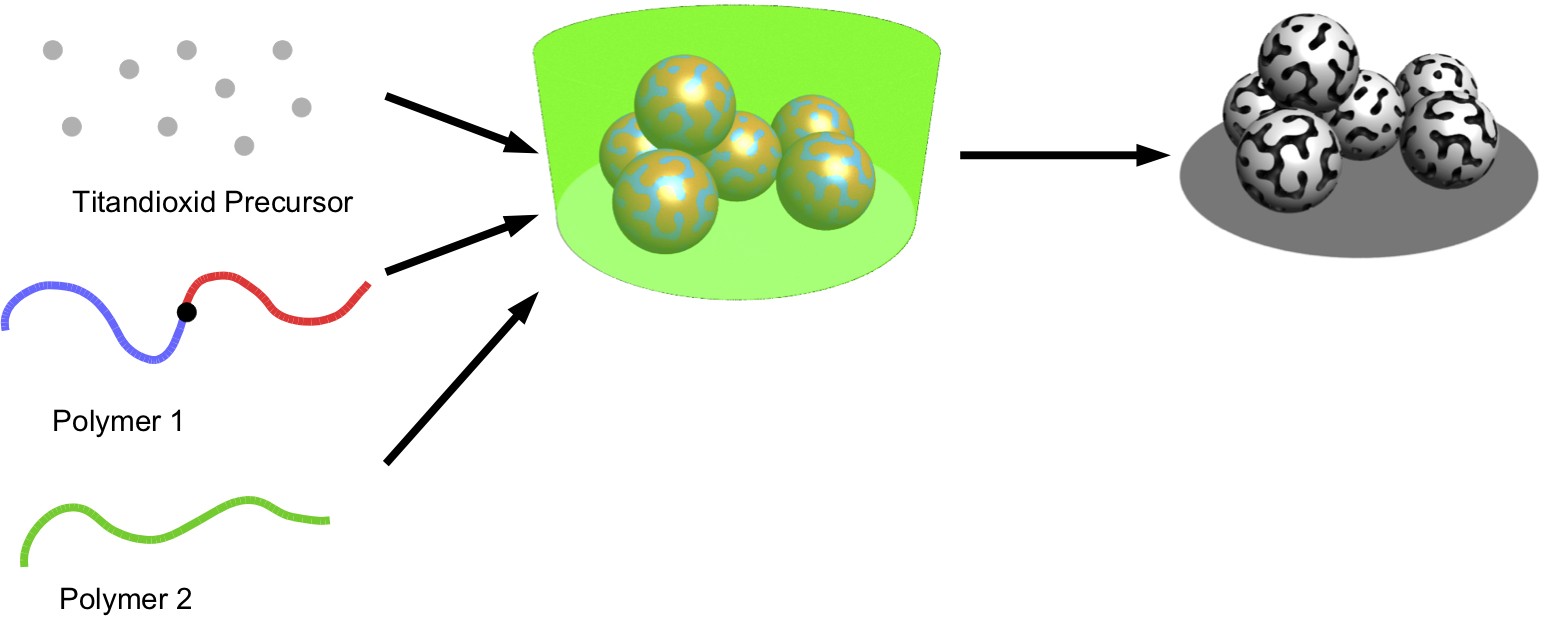

Dazu haben die Freiburger Physiker ein Verfahren weiterentwickelt, dass sie davor schon zur Herstellung von Materialien für Photovoltaikanlagen benutzt hatten. Sie vermischten jeweils künstliche Polymere mit einer chemischen Substanz, die sich beim Erhitzen in Titandioxid umwandelt – einem weit verbreiteten Elektrodenmaterial. Wird diese Mischung kontrolliert erhitzt, entsteht ein Feststoff aus Titandioxid-Mikrokügelchen. In diesen Mikrokügelchen hinterlässt die Polymermischung feine Nanoporen. Und die Grösse dieser Poren ist abhängig von den benutzten Polymeren, wie die Versuche der Forschenden gezeigt haben. So konnten sie mit unterschiedlichen Polymeren Kügelchen mit unterschiedlich grossen Poren herstellen, mit einer Bandbreite zwischen drei und 40 Nanometern im Durchmesser. Tests mit diesen neuen Materialien als Anode in einer elektrochemischen Zelle, einer Art Vorläufer einer Batterie, zeigten, dass vor allem Poren ab 14 Nanometer Grösse die Leistung des Stromspeichers verbesserten.

Leistungsfähigere Batterien

Mit demselben Verfahren synthetisierten die Forschenden daraufhin ein Kathodenmaterial aus Lithium-Eisenphosphat, das sie ebenso gezielt mit Nanoporen ausstatten konnten. Dieses bauten sie in eine sogenannte Halbzelle ein, quasi eine halbe Batterie. Mit dem Resultat, dass sich sämtliche Eigenschaften der Batterie verbesserten: Speicherkapazität, Ladegeschwindigkeit und Zyklusstabilität – also wie stark die Kapazität der Batterie unter wiederholtem Auf- und Entladen leidet.

Der Versuch mit diesem zweiten Elektrodenmaterial war wichtig, sagen die Forschenden. Denn er zeige, dass das Verfahren nicht auf ein bestimmtes Material limitiert ist, sondern dazu dienen kann, ganz verschiedene Elektroden herzustellen – eine wichtige Voraussetzung für eine künftige Einbettung in die industrielle Massenproduktion.

Schliesslich produzierten die Freiburger Physiker auf dieselbe Weise eine Elektrode aus Lithiumtitanat – ein effizientes Anodenmaterial, das aber schwieriger herzustellen ist als Titandioxid. Die Tests dieser Elektrode laufen zurzeit noch, doch erste Resultate deuten darauf hin, dass sich damit die Speicherleistung weiter erhöht.

Umweltfreundlichere Produktion

Ausserdem experimentierte das Team Steiner mit einem weiteren Herstellungsverfahren, das zwar komplizierter, aber dafür umweltfreundlicher ist, weil dafür keine organischen Lösungsmittel gebraucht werden. Dazu arbeiteten sie mit einer Forschungsgruppe der Universität Nottingham zusammen, die schon Erfahrungen mit sogenanntem überkritischem Kohlendioxid gesammelt hatte. Das ist flüssiges Kohlendioxid, das sich nur unter sehr hohem Druck bildet. Der Clou: Darin löst sich organisches Material – wie die benutzten Polymere – extrem gut, was im Syntheseverfahren wiederum dazu führt, dass sich feine Nanoporen bilden. Noch haben die Forschenden die Elektroden nicht getestet, aber aufgrund der Nano-Oberflächenstruktur erwarten sie, dass auch dieses Material die Eigenschaften von Batterien deutlich verbessert.

Batterien made in Switzerland

Beide Verfahren haben die Forschenden bislang erst im Labor erprobt, doch sie sind skalierbar und würden sich prinzipiell in bestehende Produktionsketten einfügen lassen. Das Problem sieht Ullrich Steiner eher darin, dass in der Schweiz zwar Batterien industriell hergestellt werden, jedoch mit Bauteilen aus dem Ausland. Sie sind meist aus asiatischen Ländern wie China oder Japan importiert. Jedoch sieht Steiner ein grosses Potenzial darin, eine Schweizer Batterieproduktion mit diesen neuen Verfahren zu bereichern. Auf diese Weise könnten die leistungsstärkeren Stromspeicher dabei helfen, die Ziele der Energiestrategie 2050 umzusetzen.

Produkte aus diesem Projekt

Kontakt und Team

Prof. Ullrich Steiner

Adolphe Merkle Institute

Chemin des Verdiers

B323

1700 Fribourg

+41 26 300 95 03

ullrich.steiner@unifr.ch

Xiao Hua

Andrea Palumbo

Ullrich Steiner

Projektleiter

Alle Aussagen dieser Seiten bilden den Stand des Wissens per 17.12.2018 ab.